Die nachstehenden Begriffe legen lediglich die persönliche Erfahrung dar. Ob und wie aufwendig sich Einträge gestalten,

hängt von unvorhersehbaren Umständen ab - z.B. der zeitlichen Verfügbarkeit. Es besteht kein Anspruch auf Vollständigkeit

oder auf Repräsentativität der verlinkten Inhalte.

Name / Kürzel

Name / Abbreviation |

Erläuterung

Description |

| A | |

| Agile SW-Entwicklung |

Agile Softwareentwicklung

bezeichnet Ansätze im Softwareentwicklungsprozess, die beabsichtigen, Ressourcen so früh wie möglich in die Softwareentwicklung zu stecken, anstatt sich in die Planung zu verausgaben

- nach dem Motto Je mehr nach Plan gearbeitet wird, desto mehr bekommt man das, was geplant wurde - aber nicht unbedingt, was gebraucht wird.

Solche Ansätze sind daher inkrementell und iterativ: Sie setzen u.a. folgende Bedingungen voraus:

-

Das Entwicklerteam ist selbstorganisiert und flexibel.

-

Das Entwicklerteam steht in regelmäßigen, kurzen Abständen mit dem Kunden (bzw. dem "Product Owner") in Verbindung, um seine "Spezifikationen" stets auf den Prüfstand zu setzen und ggf. kurzfristig anzupassen oder Prioritäten neu zu gestalten.

Weiterführende Infos entnehmen Sie z.B. folgenden Seiten:

Im DKEY Projekt wurde auf ein solches Paradigma teilweise zurückgegriffen:

Scrum

|

| AGS |

Adaptive Getriebe-Steuerung

bezeichnet ein Softwarentwicklungs-Projekt im Automotiv Sektor (BMW AG)

- siehe auch in der Chronologie

Projekt 23.

Das im Rahmen dieses Projektes entwickelte embedded Softwaremodul - geschrieben in C,

|

| AOI |

Abwasserverband Obere Iller (AOI)

ist eine Körperschaft des öffentlichen Rechtes, die die Abwässer der Mitgliedsgemeinden in eigenen Einrichtungen transportieren und reinigen lässt.

Weiterführende Infos entnehmen Sie z.B. folgenden Seiten:

- Home Page

![]() AOI (Deutsch) AOI (Deutsch)

|

| APDU |

Application Protocol Data Unit

Nach dem ISO 7816 Standard bestimmt die APDU-Einheit die Kommunikation zwischen Chipkarte und einer Chipkarten-Anwendung

(auf dem Kartenleser). Sie besteht aus folgenden Byte-Blöcken:

- dem Block command APDU, APDU-Kommando an die Chipkarte

- dem Block response APDU, APDU-Antwort der Chipkarte auf das letzte Kommando

Weiterführende Infos entnehmen Sie z.B. folgenden Seiten:

- ITWissen

![]() APDU (Deutsch) APDU (Deutsch)

- Wikipedia

![]() APDU (Deutsch) APDU (Deutsch)

- Überblick

![]() APDU von Wolfgang Rankl (Deutsch) APDU von Wolfgang Rankl (Deutsch)

|

| APDU-Test |

APDU-Test alias Application Protocol Data Unit Test

Dieser Test besteht aus einer geordneten Reihe von APDU

-Kommandos an die Karte, deren Antwort (Response APDU) jeweils mit einem Sollwert verglichen werden.

Nach dem GlobalPlatform-Konzept

ist die Chipkarte von einem Entität namens dem Card Manager vertreten. Aus Sicht der Implementierung hat dies folgende Auswirkungen:

- Unmittelbar nach dem Reset ist der Card Manager ist das standardmäßig selektierte Applet.

- Der Card Manager ist mit weitreichenden Rechten und Funktionen ausgestattet - inkl. des Kommandos Dispatcher.

Er wird vom Kartenhersteller mitgeliefert - im Gegensatz zu anderen Applets, die Zusatzfunktionen implementieren.

Einfache APDU-Tests prüfen lediglich das korrekte

Verhalten des Card Manager - und richten sich schwerpunktmäßig nach der

GlobalPlatform-Spezifikation.

Ausgeklügelte Tests müssen unter Umständen entwickelt werden, um die Interaktion zwischen Applets - u.a. Kommando-Verteilung, Datenverschlüsselung -

zu bewerten. Manche Szenarien setzen die Entwicklung von komplexen Testapplets voraus.

|

| API-Test |

API-Test alias Application Programming Interface Test

Im Kontext von JavaCard-Chipkarten,

bezieht sich der Begriff API auf das Framework, das nach dieser Spezifikation den Applet-Entwicklern zur Verfügung stehen muss - z.B.

Verschlüsselungsfunktionen.

Der Entwickler von API-Tests schreibt also Test-Applets, die gezielt Funktionen aus dem Framework nutzen. Es gibt es zwei Wege der

Test-Entwicklung:

-

Das Test-Applet wird so geschrieben, das die zu testenden Funktion - bzw. Konfiguration - aufgerufen wird,

wenn ein bestimmtes APDU-Kommando

verschickt wird. Die Antwort des Applets wird auf Testskript-Ebene analysiert.

-

Alle Prüfungen werden im Testapplet selber codiert.

Der erste Weg setzt ein Testtool voraus, das vieles kann. Der zweite Weg bedeutet, dass das Testapplet sehr umfangreich wird.

Je nach Testziel und Merkmalen der verfügbaren Testtools muss der Testentwickler, die optimale Balance finden.

API-Tests sind Funktionale Tests,

die zum Modultest gehören.

|

| APT |

APT steht für Advanced Packaging Tool

ist eine Infrastruktur (Konzept, Vorgehensweisen, Formate, Bibliotheken, Tools) für die Software-Verwaltung (Package Management)

auf Debian und Ubuntu Linux-Systemen. Auf dieser Grundlage wurden verschiedene Tools auf der Kommandozeile (z.B. apt, apt-get) oder

als graphische Schnittstelle (z.B. discover, muon) entwickelt.

Weiterführende Infos entnehmen Sie z.B. folgenden Seiten:

|

| ASPICE |

Automotive Software Process Improvement and Capability Determination

ist eine domänenspezifische Variante des internationalen Standards ISO/IEC 15504 (SPICE). Der Zweck von Automotive SPICE ist die Bewertung der Leistungsfähigkeit der Entwicklungsprozesse von Steuergerätelieferanten in der Automobilindustrie.

Weiterführende Infos entnehmen Sie z.B. folgenden Seiten:

|

| Authentifizierung |

Daten-Authentifizierung (Englisch Data Authentication)

Vorgang, der darauf abzielt, zu prüfen, ob einkommende Daten wirklich von einem vermeintlichen User stammen.

Um seine Daten zu authentifizieren signiert der Urheber seine Daten.

Meistens besteht die Signierung darin, dass

zunächst ein Hashwert - auch Fingerabdruck genannt - aus den Daten ermittelt wird, der in einem zweiten Schritt mit einem Geheimschlüssel

verschlüsselt wird. Das Ergebnis ist eine sogenannte Signatur.

Der Empfänger geht den umgekehrten Weg. Er entschlüsselt die Signatur, um den Hashwert der gesendeten Daten zu ermitteln.

Auch ermittelt er den Hashwert der empfangenen Daten und vergleicht beide Hashwerte. Sind sie ungleich,

wurden die Daten während der Sendung modifiziert: die Authentifizierung schlägt fehl.

Muss nur geprüft werden, dass die Daten während der Sendung nicht - unabsichtlich - korrumpiert wurden,

genügte die Berechnung und der Vergleich der Hashwerte: In diesem Fall spricht man von Verifizierung der Datenintegrität.

Eine Authentifizierung identifiziert nicht nur den Sender, sondern immer auch zugleich sichert die Integrität der Daten.

|

| B | |

| bash |

bash Unix Shell Akronym von Bourne Again SHell

ist eine freie Unix-

Shell

und Teil des GNU-Projektes. Sie ist heute auf vielen

unixoiden Systemen die Standard-Shell.

Weiterführende Links:

English:

![]() Bash Commands for OSX Bash Commands for OSX![]() Bash Commands for Linux Bash Commands for Linux![]() Bash Builtin Commands Bash Builtin Commands![]() Bash Reference Manual Bash Reference Manual

Deutsch:

![]() Wikipedia: Bash Wikipedia: Bash

![]() Khelil: Interne Projekte. Khelil: Interne Projekte.

![]() khelil: bash khelil: bash![]() Khelil: Beispiele von Kommandos Khelil: Beispiele von Kommandos

|

| BASIC |

BASIC Beginner's All-purpose Symbolic Instruction Code

ist eine leicht zu erlernende Computersprache, die in den 1980er als Einstiegssprache für Computeranwendungen galt.

Weiterführende Infos entnehmen Sie z.B. folgenden Seiten:

- Wikipedia

![]() BASIC (Deutsch) BASIC (Deutsch)

|

| Befehlsinterpreter |

Befehlsinterpreter

Deutsche Übersetzung des Englischen Begriffs

Shell,

der vor allem in der Unix-Welt

gepägt wird - aber auch in

Microsoft Windows

ein Pendant findet.

|

| Benennung von Tests |

Benennung von Tests

Es gibt eine Vielzahl von Perspektiven, nach denen die Testaktivität betrachtet werden kann - siehe auch

das Buch Basiswissen Softwaretest.

Anbei werden beispielhaft einige Benennungen erläutert:

|

Benennungsprinzip |

Beispiele |

| 1 |

Test-Objekt |

API-Test, GUI-Test |

| 2 |

Methodik, die zur Definition führt |

Black-Box-Test

Unter dem Begriff Black-Box werden etliche Testdefinitionsmethoden zusammengefasst: z.B. Äquivalenzklassen, Grenzwertmethode |

| 3 |

Stufe im Entwicklungsprozess |

Modultest, Systemtest |

| 4 |

Personenkreis, der die Tests definiert/durchführt |

Entwicklertest, Anwendertest |

| 5 |

Testumfang |

Regressionstest |

Wichtig ist zu verinnerlichen, dass der gleiche Test - je nach Kontext - unterschiedlich bezeichnet werden kann.

|

| Black Box Test |

Black Box Test

Black-Box-Tests werden aufgrund von funktionalen Anforderungen erarbeitet -

ohne Kenntnis der dazugehörigen Implementierung. Nur das von außen sichtbare Ein- und Ausgabeverhalten zählt.

Wird die Software als eine Funktion P: S → R betrachtet, zielen Black Box Verfahren darauf, aus der Gesamtmenge S

(aller möglichen Eingabedaten) eine viel

kleinere Menge S' (der Testeingabedaten) abzuleiten, die im Hinblick auf das Verhalten der Software eine möglichst große Aussagekraft besitzt.

Der Fokus der Testaktivität - d.h. die Bestimmung der geeigneten Untermenge S' - wird in der Praxis von diversen Faktoren beeinflusst,

die sich einander bedingen, z.B.:

- Priorisierung der Funktionen, die die Software unterstützen soll

- Ergebnisse von Risikoanalysen

- Wirtschaftliche Betrachtungen

- Zeitliche Verfügbarkeit der Ressourcen

In der Literatur und in der Praxis kommen vor allem folgende Verfahren in Frage:

-

Äquivalenzklassenbildung (Englisch Equivalence partitioning)

Die Urmenge S wird in Untermengen - Klassen genannt - aufgeteilt, von denen zu erwarten ist,

dass sich die Software für alle einer Klasse gehörigen Elemente gleich verhält.

Gilt diese Annahme, reicht die Ausführung eines einzigen Eingabedatums aus der Klasse aus,

um das Verhalten der Software für die Gesamtklasse zu qualifizieren.

Es wird zwischen zwei Arten von Äquivalenzklassen unterschieden:

| den gültigen Äquivalenzklassen |

gültige Eingabedaten werden herangezogen |

| den ungültigen Äquivalenzklassen |

ungültige Eingabedaten werden herangezogen |

-

Grenzwertanalyse (Englisch boundary value analysis)

Gleich wie vorher werden zunächst die Äquivalenzklassen herausgebildet. Anstatt eines beliebigen

Element aus den jeweiligen Klassen zu wählen, werden Elemente im Grenzbereich der Klasse genommen -

weil die Erfahrung zeigt, dass Implementierungen oft an diesen Stellen irrtümlich sind.

Anmerkung:

In der Praxis wird oft nach Identifizierung der Klassen, pro Klasse (alle) Elemente an der Grenze und einige Elemente aus dem

Inneren in die Testfälle aufgenommen. Dies trägt der Tatsache Rechnung, dass die Software u.U. anders geschrieben wurde,

als eine unmmitelbare Betrachtung von Eingabe- Ausgabe- -Daten es vermuten ließe.

-

Zustandsbezogener Test (Englisch state generated test)

Die Testmenge wird über Zustände des Systems strukturiert.

Etliche Programme werden teilweise oder gänzlich über Zustände gesteuert. Ist ein gegebener Zustand erreicht, sind

dadurch bedingt bestimmte Aktionen erlaubt oder auch verboten. In diesem Zusammenhang spricht man von einem Zustandsautomaten (Englisch state machine).

In der Praxis handelt es sich um endliche Automaten - d.h. die Zahl der erreichbaren Zustände ist endlich. Beispiele dafür sind:

Implementation der GlobalPlatform Spezifikation für Chipkarten, die Implementation der Getriebesteuerung eines Fahrzeuges.

-

Ursache-Wirkungs-Graph-Analyse (Englisch cause-effect graphing)

In manchen Projekten lässt sich die Software - in Form der Funktion P: S → R -, ganz oder teilweise, explizit als Graph abbilden, der

jeweils einer Teilmenge von S - Ursachen genannt - ein Element von R - Wirkung genannt - zuordnet.

Zur Darstellung dieses funktionalen Zusammenhangs wurden verschiedene Methoden ersonnen: z.B. Ursache-Wirkung-Graph, Entscheidungstabelle.

-

Anwendungsfallbasierter Test (Englisch use case test)

Die Definition der Testmenge leitet sich aus der Betrachtung von (typischen, wichtigen) Anwendungsfällen ab.

Im Bereich der Chipkarten ist solche Vorgehensweise verbreitet. Wenn die Softwarespezifikation als Modell - z.B. UML - vorliegt,

ist es denkbar, die Tests automatisch zu definieren.

Weiterführende Infos entnehmen Sie z.B. folgenden Seiten:

|

| B-Methode |

Die B-Methode

ist eine formale Sprache, die eine Software-Spezifikation (bzw. ein Pflichtenheft)

oder sogar eine Software-Implementierung (deren Quelltext) anhand eines geschlossenen mathematischen Formalismus beschreibt.

Damit wird es möglich, die Konsistenz und Vollständigkeit des modellierten Gegenstandes nach den Regeln der Logik zu verifizieren, zu beweisen.

Solche Tools zur Beweisführung auf der Grundlage eines B-Modells gibt es in verschiedenen Ausprägungen.

Erfahrung habe ich mit dem LTG

Testtool gesammelt - siehe auch

B Modellierung von JavaCard Funktionen.

Weiterführende Infos entnehmen Sie z.B. folgenden Seiten:

|

| BMW AG |

Bayerische Motoren Werke Aktiongesellschaft

ist ein weltweit bekannter Hersteller von Fahrzeugen und Motorrädern mit Sitz in München.

Weiterführende Infos entnehmen Sie z.B. folgenden Seiten:

- Wikipedia

![]() BMW (Deutsch) BMW (Deutsch)

- Hersteller

![]() Homepage (Deutsch, Englisch) Homepage (Deutsch, Englisch)

|

| Bugzilla |

Bugzilla

ist eine freie webbasierte Software zur Verwaltung von Fehlermeldungen (Bug Reports) und Erweiterungswünsche (Feature Requests) der zu entwickelnden Software-Applikation.

Weiterführende Infos entnehmen Sie z.B. folgenden Seiten:

|

| C | |

| C |

Programmiersprache C

Prozedurale Sprache, die von

![]() Dennis Ritchie

zusammen mit Dennis Ritchie

zusammen mit

![]() Brian Kernighan und Brian Kernighan und

![]() Ken Thompson

erst entwickelt und 1972 veröffentlicht wurde. Ken Thompson

erst entwickelt und 1972 veröffentlicht wurde.

In der IT-Welt ist C ubiquitär. Seitdem ich den Bereich der reinen numerischen Berechnung von physikalischen Vorgängen verließ - 2001 -, gab es kein einziges Projekt,

wo die Sprache C nicht, auf die eine oder auf die andere Weise, eine Rolle gespielt hat. Häufig werden hardwarenahe C-Module in komplexen Anwendungen nahtlos angebunden,

welche z.B. in C++ geschrieben werden.

Weiterführende Infos entnehmen Sie z.B. folgenden Seiten:

Im Rahmen von internen Projekten werden

-

Eigene C/C++-Projekte veröffentlicht,

-

Weitere Links zu C-Referenzen gesammelt.

|

| C++ |

Programmiersprache C++

Objekt-orientierte Programmiersprache, die von ![]() Bjarne Stroustrup

erst entwickelt und 1979 veröffentlicht wurde. Bjarne Stroustrup

erst entwickelt und 1979 veröffentlicht wurde.

Ursprünglich wurde sie als Erweiterung der C-Sprache für komplexe Anwendungen gedacht.

Bis zum heutigen Tag bemühen sich die Designer beider Sprachen die Kompatibilität C zu C++, soweit es geht, beizubehalten.

Weiterführende Infos entnehmen Sie z.B. folgenden Seiten:

Im Rahmen von internen Projekten werden

- Eigene C/C++-Implementierungen

veröffentlicht,

-

Weitere Links zu C++-Referenzen gesammelt.

|

| CEDRE |

Conception, Evaluation, Dessin des Reseaux d'Egouts (CEDRE)

Simulationsprogramm, entwickelt im Labor Méthodes der INSA-Lyon von

![]() S. Thibault und S. Thibault und

![]() B. Chocat. B. Chocat.

Zur Simulation eines städtischen Entwässerungssystems kann der planende Ingenieur Berechnungsmodule je nach Bedarf kombinieren. Alle programmierten Ansätze sind

hydrologisch, holistisch, konzeptuell.

Weiterführende Infos entnehmen Sie z.B. folgenden Seiten:

|

| CERGRENE |

Centre d'Enseignement et de Recherche pour la Gestion des Ressources Naturelles et de l'Environnement

ist ein ehmaliges Forschungslaboratorium der Ecole Nationale des Ponts-et-Chaussées, Noisy-Le-Grand, France.

Das äquivalente Laboratorium heißt heutzutage

![]() LEESU,

Laboratoire Eau - Environnement - Systèmes Urbains. LEESU,

Laboratoire Eau - Environnement - Systèmes Urbains.

|

| ClearQuest |

ClearQuest

Tool zur Verwaltung des Lebenszyklus einer Applikationssoftware (Application Life Cycle Management, ALCM), das von der Firma IBM entwickelt und vertrieben wird.

Weiterführende Infos entnehmen Sie z.B. folgenden Seiten:

|

| cmd.exe |

cmd.exe

Standardbefehlsinterpreter auf modernen Microsoft Windows Betriebssystemen

Gegenüber dem älterem Befehlsinterpreter

command.com bietet cmd.exe mehr Funktionen an.

Die Benennung von ähnlich wirkenden Befehlen bleibt bis auf wenige Ausnahmen erhalten. Hier endet aber die Gemeinsamkeit:

- command.com ist eine MS-DOS Anwendung.

- cmd.exe ist eine vollwertige Windows-Anwendung.

Im Bezug auf die Funktionalität entspricht cmd.exe einer Unix Shell.

Weiterführende Infos entnehmen Sie z.B. folgenden Seiten:

|

| command.com |

command.com

ist der Befehlsinterpreter auf älteren Microsoft Windows Betriebssystemen.

In modernen Microsoft Windows

Systemen ist command.com nur wegen der Rückwärtskompatibilität verfügbar und sollte nur, wenn es nicht anders geht, aufgerufen werden.

Der Standardbefehlsinterpreter ist cmd.exe.

(Anm.: In 64-bit-Versionen von Microsoft Windows

gibt es command.com nicht mehr. D.h. 16-Bit-Konsole-Programme werden nicht mehr unterstützt).

Weiterführende Infos entnehmen Sie z.B. folgenden Seiten:

|

| COURLY |

COURLY COmmunauté URbaine de LYon

Stadt-Umland-Verband von Lyon auch Grand Lyon genannt (Großraum Lyon).

Weiterführende Infos entnehmen Sie z.B. folgenden Seiten:

|

| CP, CR |

CP 'Change Program', CR 'Change Request'

Erweiterung oder Korrektur einer Software werden in atomare Schritte aufgeteilt, die meistens CP oder CR genannt werden.

Nach Zuordnung einer eigenen Nummer wird ein neues CP der gesamten CP-liste hinzugefügt.

Für kleine Projekte kann die Liste als einfache Tabelle - z.B. in Format DOC, ODT, XLS, CALC- verwaltet werden. Meistens wird aber ein dezidiziertes Datenbanksystem verwendet:

Merkmale eines CP hängen eng mit dem im Projekt definierten Prozess der Verwaltung des Software-Lebenszyklus zusammen. Ubiquitär sind solche Merkmale wie 'Beschreibung',

'Auftraggeber', 'Beauftragte', 'Releases' und 'Zustand' (status).

Weiterführende Infos entnehmen Sie z.B. folgenden Seiten:

|

| D | |

| Daimler |

Daimler-AG

ist ein weltweit bekannter Hersteller von Fahrzeugen mit Sitz in Stuttgart.

Weiterführende Infos entnehmen Sie z.B. folgenden Seiten:

|

| Delphi |

Programmiersprache Delphi

auch Object Pascal genannt, objektorientierte Programmiersprache, Nachfolgerin der prozeduralen Programmiersprache Pascal.

Weiterführende Infos entnehmen Sie z.B. folgenden Seiten:

|

| Diagnosetool |

Diagnosetool für Steuergeräte

Wenn die eingebettete Software einen Fehler entdeckt, wird eine Identifikationsnummer auf einen Fehlerspeicher geschrieben,

dessen Spezifikation dem Steuergerät-Zulieferer obliegt.

Während einer HiL-Simulation kann der Operateur am Prüfstandrechner, das Diagnosetool aufrufen, um

alle aktiven Fehler - und zugeordnete Kurzbeschreibungen - zu lesen.

In der Regel verfügt ein Diagnosetool über viele weitere Funktionen. Unentbehrlich für den Tester

ist das Löschen des Fehlerspeichers, welches das Nachspielen komplexer Testszenarien erst ermöglicht.

Je nach Hersteller kommen verschiedene Diagnose-Tools in Frage.

-

Die BMW-AG

vertreibt das EDIABAS-Tool, das auch verkauft wird, um Defekte schnell und sicher zu orten.

Weitere Informationen dazu sind in BMW-Foren auffindbar -

wie

![]() BMW-Forum EDIABAS-INPA. BMW-Forum EDIABAS-INPA.

-

Die Daimler-AG verkauft

ein tragbares Gerät, dessen Software den Fehlerspeicher von etlichen Steuergeräten im Fahrzeug lesen kann - hier beispielsweise eine

![]() Verkaufssseite. Verkaufssseite.

|

| DKEY |

Display Key

ist die Bezeichnung eines externen Steuergerätes (vgl. ECU) für BMW Fahrzeuge im Premiumbereich.

DKEY ist ein elektronischer Autoschlüssel, steuert aber weitere Funktionen - wenn der Fahrer außerhalb des Fahrzeugs ist, z.B. das Ein-/Ausschalten des Motors, der Heizung, u.s.w.

Vorstellungen vom DKEY-Gerät entnehmen Sie z.B. folgenden Seiten:

DKEY ist auch der Name des Projektes Nr. 24 (der Chronologie) dessen Ziel es ist, dieses Steuergerät zu entwickeln.

|

| DOORS |

DOORS Dynamic Object Oriented Requirements System

ist eine von Telelogic entwickelte - von IBM vertriebene - Software für das Anforderungsmanagement.

Weiterführende Infos entnehmen Sie z.B. folgenden Seiten:

|

| Doxygen |

Doxygen Tool zur automatischen Erstellung einer Quelltext-Dokumentation

Weiterführende Infos entnehmen Sie z.B. folgenden Seiten:

|

| dSPACE |

Hersteller von HiL-Prüfständen für die Fahrzeugsimulation

Um Simulation des Fahrzeugs mit dem dSPACE-HiL-Prüfstand zu starten, muss am Prüfstandrechner die Bedienoberfläche (HiL-GUI) CONTROLDESK -

aufgerufen werden.

Weiterführende Infos entnehmen Sie z.B. folgenden Seiten:

- Hersteller

![]() dSPACE (Deutsch, Englisch) dSPACE (Deutsch, Englisch)

|

| Dynabyte |

Dynabyte informationssysteme GmbH

Unternehmen der multiplate group, das - in dem Zeitraum 2007 bis 2011 - die Weiterentwicklung vom

Multiplate® Analyzer

abwickelte.

Weiterführende Infos entnehmen Sie z.B. folgenden Seiten:

|

| E | |

| ECU |

Electronic Control Unit (=Steuergerät)

In modernen Fahrzeugen werden viele Aufgaben von eingebetteten Softwaremodulen, die auf Steuergeräten geflasht werden, erledigt. Diese Steuergeräte, auf Englisch ECU, tauschen

Daten über das sogenannte CAN-Bus aus.

Weiterführende Infos entnehmen Sie z.B. folgenden Seiten:

- Wikipedia

![]() ECU (Deutsch) ECU (Deutsch)

- Wikipedia

![]() ECU (Englisch) ECU (Englisch)

|

| ECUTT |

ECU-Testtool

vom Hersteller ![]() TraceTronic. TraceTronic.

Das ECUTT dient dazu, Softwaremodule in

Steuergeräten

auf einem HiL-Prüfstand zu testen bzw. validieren.

Es verbindet sich mittels des TCP-IP-Protokolls an die HiL-Simulation und an weitere Module,

die in die Simulation eingreifen (z.B.

INCA,

EDIABAS).

Über die Bedienoberfläche vom ECUTT

kann der Testentwickler Modellvariablen lesen, ggf. überschreiben, d.h. ein Szenario nachspielen und evaluieren.

|

| ed |

Texteditor ed

ed ist ein zeilenorientierter Texteditor, welcher Anfang der 1970er Jahre von

![]() Ken Thompson

geschrieben und auf dem Bestriebssystem Version 1 AT&T UNIX installiert wurde. Ken Thompson

geschrieben und auf dem Bestriebssystem Version 1 AT&T UNIX installiert wurde.

ed ist heute noch auf den meisten unixoiden Betriebssystemen

installiert - inkl. OS X. (Gleichermaßen geistert

der ebenfalls zeilenorientierte Texteditor

![]() edlin

auf Microsoft Windows Betriebssystemen herum.)

ed ist insofern von Interesse, als daraus einige heute weitverbreitete Texteditors hervorgegangen sind:

vi (über ext), sed.

Weiterführende Infos entnehmen Sie z.B. folgenden Seiten: edlin

auf Microsoft Windows Betriebssystemen herum.)

ed ist insofern von Interesse, als daraus einige heute weitverbreitete Texteditors hervorgegangen sind:

vi (über ext), sed.

Weiterführende Infos entnehmen Sie z.B. folgenden Seiten:

|

| EGS |

EGS

Ist eine generische Bezeichnung des Steuergeräts,

das für die automatische Steuerung des Getriebes verantwortlich ist (wenn das Fahrzeug dies unterstützt).

Ergebnisse - insbesondere der Sollwert der Gangschaltung - werden an den CAN-Bus weitergeleitet.

|

| EPA |

US Environmental Protection Agency (EPA)

ist eine US amerikanische Behörde, deren Aufgabe es ist, die Umwelt zu schützen. Insbesondere initiiert und finanziert die EPA Forschungsprojekte im Bereich 'Wasserschutz'

- gemäß dem im 'Clean Water Act' festgelegten Auftrag.

Weiterführende Infos entnehmen Sie z.B. folgenden Seiten:

|

| Epistemologie |

Epistemologie

Der Begriff setzt sich aus zwei griechischen Worten zusammen: ἐπιστήμη (Episteme in etwa Wissenschaftliches Wissen, im Unterschied zu anderen Begriffen wie δόξᾰ oder τέχνη)

und λόγος (logos in etwa Wort bzw. Lehre).

Die Epistemologie entspricht einem Gebiet der Philosphie, das sich mit Fragen zur Natur des Wissens beschäftigt (woher, was, wie wahr usw.). Im deutschsprachigen Raum wird auch

der Begriff Erkenntnistheorie verwendet, um Ähnliches zu bezeichnen.

Weiterführende Infos entnehmen Sie z.B. folgenden Seiten:

|

| ETSI |

European Telecommunication Standards Institute (Europäisches Institut für Telekommunikationsnormen)

Weiterführende Infos entnehmen Sie z.B. folgenden Seiten:

- Wikipedia

![]() ETSI (Deutsch) ETSI (Deutsch)

|

| EXTRAN |

ist ein Einzelmodul des Simulationsprogramms SWMM,

ursprünglich von ![]() L.A. Roesner entwickelt. L.A. Roesner entwickelt.

EXTRAN übernimmt den Teil der Simulation bezogen auf den Abfluss-Transport in der Kanalisation. EXTRAN wurde in den 1980er Jahren am

IfW der Universität Hannover,

intensiv eingesetzt. Es wurde u.A. von L. Fuchs weiterentwickelt (vgl. auch das HYSTEM-EXTRAN Modul, das von

![]() ITWH bis heute weiterentwickelt wird).

Weiterführende Infos entnehmen Sie z.B. folgenden Seiten: ITWH bis heute weiterentwickelt wird).

Weiterführende Infos entnehmen Sie z.B. folgenden Seiten:

|

| F | |

| FDA |

Food and Drug Administration

Diese Aufsichtsbehörde der USA entscheidet über die Zulassung von Nahrungsmitteln und Medikamenten auf dem Territorium der Vereinigten Staten von Amerika.

Die FDA veröffentlicht Dokumenten, die alle Aspekten der Zulassungsverfahren beleuchten. Auch veröffentlicht sie Studien, die Auswirkungen der zugelassenen Produkte untersucht.

Weiterführende Infos entnehmen Sie z.B. folgenden Seiten:

|

| Fortran |

Programmiersprache Fortran

setzt sich aus FORmula TRANslation zusammen. Fortran - früher FORTRAN geschrieben - ist eine prozedurale Sprache, weitverbreitet im Bereich der wissenschaftlichen Berechnung - z.B. in der Wasserwirtschaft.

Weiterführende Infos entnehmen Sie z.B. folgenden Seiten:

|

| Fraktal |

Fraktal

ein Fraktal ist ein mathematisches Objekt mit besonderen topologischen bzw. geometrischen Eigenschaften. Der Begriff wurde zunächst von

![]() B. Mandelbrot geprägt.

Er stammt aus dem Lateinischen fractus (gebrochen), und soll ausdrucken, dass es jenseits der euklidischen Geometrie Objekte gibt, deren Ausdehnung sich nicht in

einer natürlichen (ganzzahligen) Dimension erfassen lassen.

Weiterführende Infos entnehmen Sie z.B. folgenden Seiten: B. Mandelbrot geprägt.

Er stammt aus dem Lateinischen fractus (gebrochen), und soll ausdrucken, dass es jenseits der euklidischen Geometrie Objekte gibt, deren Ausdehnung sich nicht in

einer natürlichen (ganzzahligen) Dimension erfassen lassen.

Weiterführende Infos entnehmen Sie z.B. folgenden Seiten:

|

| Funktionstest |

Funktionale Tests bzw. Funktionstests

Ein einzelner Testschritt im Funktionstest prüft, ob eine einzelne

![]() funktionale Anforderung (englisch Requirement) korrekt implementiert wird.

Funktionale Anforderungen befassen sich, grob formuliert, mit dem was eine Software tun soll. funktionale Anforderung (englisch Requirement) korrekt implementiert wird.

Funktionale Anforderungen befassen sich, grob formuliert, mit dem was eine Software tun soll.

Beispiel einer funktionalen Anforderung ist Das Messgerät soll nach 6 Minuten einen Wert für die Größe "Aggregation" anzeigen .

Nicht funktionale Anforderungen befassen sich, grob formuliert, mit dem wie die Software es tun soll. Darunter werden

beispielsweise folgende Merkmale gezählt:

| Zuverlässigkeit | Läuft das System ohne Panne, egal was der User sonst tut? |

| Benutzbarkeit | Kann ein User gut mit der Software umgehen? |

| Wartbarkeit | Wie einfach ist es, Änderungen ins System einzupflegen? |

| Portierbarkeit | Kann das System in unterschiedtrchen Rechnerumgebungen funktionieren bzw. instaltrert werden? |

Anforderungen werden zunächst in ein Lastenheft zusammengefasst.

Auf dieser Basis beschreibt der Auftragnehmer im Pflichtenheft

seinen Vorschlag für die Umsetzung.

- Aus dem Lastenheft werden Tests definiert, die der Validierung dienen.

- Aus dem Pflichtenheft werden Tests definiert, die der Verifizierung dienen.

Weiterführende Infos entnehmen Sie z.B. folgenden Seiten:

|

| FuSi |

Funktionale Sicherheit (Englisch: Functional Safety)

bezeichnet den Teil der Sicherheit eines Systems, der von der korrekten Funktion

des sicherheitsbezogenen Systems und anderer risikomindernder Maßnahmen abhängt.

Entsprechende ISO-Standards sind mittlerweile für die Entwicklung von sicheren Systemen in verschiedenen Bereichen verfügbar, u.a. Rüstung, Aeronautik, Raumfahrt, Medizin. Ihre Anforderungen werden immer mehr per gesetzliche Anordnung verankert.

Im Bereich Automotiv legt die Norm ISO 26262 maßgebliche Anforderungen für sicherheitsrelevante elektrische/elektronische Systeme in Kraftfahrzeugen bis 35000 kg fest.

Weiterführende Infos entnehmen Sie z.B. folgenden Seiten:

| Perforce | ![]() Functional Safety Functional Safety | All fields | Englisch |

| Wikipedia | ![]() Functional Safety Functional Safety | All fields | Englisch |

| Wikipedia | ![]() FuSi FuSi | Road Vehicle Functional Safety (ISO26262) | Englisch |

| Wikipedia | ![]() FuSi FuSi | Funktionale Sicherheit für Fahrzeuge (ISO26262) | Deutsch |

|

| G | |

| G&D |

Giesecke & Devrient GmbH (G&D)

ist ein weltweit bekannter Hersteller u.a. von Chipkarten, Kartenlesern, Geldscheinen, mit Sitz in München.

Weiterführende Infos entnehmen Sie z.B. folgenden Seiten:

|

| Git |

Git

ist eine freie Software zur verteilten Versionsverwaltung

von Dateien - insbesondere von Quelltexten, und Konfigurationsdateien eines Softwareentwicklungsprojektes.

Git wird in vielen Open Source Projekten verwendet u.a. das Qt Projekt.

Weiterführende Infos entnehmen Sie z.B. folgenden Seiten:

Weitere Infos zur Nutzung des Tools in internen Projekten

sind unter Git-Tool erhältlich.

|

| GlobalPlatform |

GlobalPlatform früher OpenPlatform

Bezeichnet sowohl eine Organisation, als auch die Spezifikationen, die sie herausgibt.

Erklärtes Ziel von GlobalPlatform ist die Interoperabilität

der von verschiedenen Herstellern vermarkten Chipkarten und Leserautomaten. Die Vorteile des daraus enstehenden Synergieeffekts sollen die Nachteile der

transparenten Konkurrenz überwiegen.

GlobalPlatform und JavaCard sind Spezifikationen,

die unabhängig voneinander entwickelt werden. Jedoch wird darauf geachtet, dass sie kompatibel sind. Der Hersteller Giesecke & Devrient

z.B. entwickelt Chipkarten, die beide Spezifikationen implementieren.

-

JavaCard sorgt dafür, dass eine einzige Programmiersprache für die Entwicklung der Applets (welche im Endeffekt den Zweck der Karte erfüllen) verwendet wird.

-

GlobalPlatform liefern den konzeptuellen Rahmen, innerhalb dessen eine Chipkarte verwaltet wird (ohne sich auf ein Betriebssystem

oder auf eine Programmiersprache festzulegen).

Weiterführende Infos entnehmen Sie z.B. folgenden Seiten:

|

| GNU Project |

GNU Project, wobei GNU für 'GNU is not Unix' steht

Das GNU-Projekt wurde 1983 von ![]() Richard Stallman

mit dem Ziel gegründet, ein offenes unixoides Betriebssystem zu schaffen, dessen Tools vom

Endbenutzer frei verwendet, untersucht, verbreitet und geändert werden können. Richard Stallman

mit dem Ziel gegründet, ein offenes unixoides Betriebssystem zu schaffen, dessen Tools vom

Endbenutzer frei verwendet, untersucht, verbreitet und geändert werden können.

Anlass des GNU-Projektes war die wachsende Privatisierung der Software-Produkte und die dahergehende Gängelung der Users im Lizenz-Korsett.

Das GNU-Projekt soll ein alternatives Modell aufzeigen, welches die Offenheit der Software (-Quelltexte) gewährleistet.

Grundstein des Projektes sollte ein Unix-ähnliches Betriebssystem,

![]() GNU Hurd,

sein, dessen Implementierung andauert.

Stattdessen wurde der GNU Hurd,

sein, dessen Implementierung andauert.

Stattdessen wurde der ![]() Linux Kernel

zu bevorzugter Plattform für Tools, die im Rahmen des GNU-Projektes entwickelt wurden. Ohne sie wäre der Linux-Kernel für den PC-Nutzer nutzlos. Mit anderen Worten,

GNU-Tools sind ein wesentlicher Bestandteil einer jeden Linux-Distribution.

Daher wird von GNU-Entwicklern die Bezeichnung Linux Kernel

zu bevorzugter Plattform für Tools, die im Rahmen des GNU-Projektes entwickelt wurden. Ohne sie wäre der Linux-Kernel für den PC-Nutzer nutzlos. Mit anderen Worten,

GNU-Tools sind ein wesentlicher Bestandteil einer jeden Linux-Distribution.

Daher wird von GNU-Entwicklern die Bezeichnung

![]() GNU-Linux

propagiert, anstelle der üblichen Bezeichnung Linux. GNU-Linux

propagiert, anstelle der üblichen Bezeichnung Linux.

Unter den GNU-Tools - den GNU-Paketen -, die auf allen Unix-Systemen installiert sind, zählen

Shells,

![]() GNU core Utilities,

Compilers wie der GNU core Utilities,

Compilers wie der ![]() GCC,

Kryptographische Systeme wie der GCC,

Kryptographische Systeme wie der ![]() Privacy Guard,

und viele andere. Privacy Guard,

und viele andere.

Die von R. Stallman vertretene Grundeinstellung zu Software-Produkten hat zu verschiedenen Strömungen in der Entwicklergemeinde geführt:

Oft werden die Unterschiede zwischen Freie Software und Open Software aus ihrer Perspektive zurückgeführt:

- Freie Software betont die Rechte des Anwenders und in diesem Zusammenhang sozial-politische Aspekte

- Open Software setzt das Augenmerk auf den Softwareentwicklungsprozess und meidet sonstige Konnotationen

Gemeinsam ist allen Modellen, dass der Quelltext einer Software offengelegt wird. Die aus den Lizenzmodellen abgeleiteten Lizenzen unterscheiden sich aber u.a. in folgenden Fragen:

- Ist das Produkt unentgeltlich zu erwerben? (Der Begriff frei bzw. free ist mehrdeutig.)

- Darf der Quelltext oder Teile davon modifiziert werden?

- Wie soll eine abgeleitete Quelltextversion gehandhabt werden? Muss sie - wie die Basisversion - offengelegt werden? Darf sie gegen Entgelt angeboten werden?

Diese Fragen muss ein Entwickler, der Programme veröffentlichen will, für sich im Vorfeld beantworten.

Oft wird in diesem Zusammenhang auf die verbreitete

![]() BSD Lizenz (Open Source)

hingewiesen,

die im Gegensatz zu den GNU-Lizenzen kein BSD Lizenz (Open Source)

hingewiesen,

die im Gegensatz zu den GNU-Lizenzen kein ![]() Copyleft

beinhaltet: Sie gewährt Entwicklern, die den Quelltext nutzen wollen, mehr Freiheiten, u.U. auf Kosten von zukünftigen Anwendern.

Weiterführende Infos entnehmen Sie z.B. folgenden Seiten: Copyleft

beinhaltet: Sie gewährt Entwicklern, die den Quelltext nutzen wollen, mehr Freiheiten, u.U. auf Kosten von zukünftigen Anwendern.

Weiterführende Infos entnehmen Sie z.B. folgenden Seiten:

|

| GPGTools |

GPGTools

ist ein Installationspaket für OS X (ab 10.6), das eine Reihe von

über GUI bedienbaren kryptografischen Programmen beinhaltet:

-

![]() GPGMail:

Plugin für das Email-Programm von OS X (Mail) GPGMail:

Plugin für das Email-Programm von OS X (Mail)

- GPGKeychain Access: Verwaltung von Zertifikaten

![]() GPGServices GPGServices-

GPGPreferences: ermöglicht einen Teil der Schlüsselverwaltung über die OS X Systemeinstellungen

zu steuern (Icon GPGPreferences)

GPGTools ist ein GUI-Frondend von gpg - siehe GNU Privacy Guard.

Anbei weiterführende Links:

Englisch:

![]() Wikipedia: GPGTools Wikipedia: GPGTools

![]() gpgtools: Download gpgtools: Download![]() gpptools: Suite gpptools: Suite![]() gpgtools: Support gpgtools: Support

Deutsch

![]() Wikipedia: GPGTools Wikipedia: GPGTools

|

| GUI |

GUI (Graphical User Interface), Grafische Benutzeroberfläche (einer Sofware)

ist eine Art der Rechnerbedienung.

Vor allem über MS Windows erlang

diese Art der Kommunikation mit dem Rechner große Verbreitung und ermöglichte letztendlich einer breiten Masse

den Zugang zum Rechner überhaupt. Unixoide

Systemen zogen später nach - wobei, bis auf OSX,

die Bedienoberfläche jeweils optional und frei wählbar bleibt.

Die Bedienung der Kommandozeile-Schnittstelle

ist deutlich schwieriger zu erlernen und wird wohl einer Minderheit von "Computerfreaks" bzw. Profis vorbehalten.

Weiterführende Infos entnehmen Sie z.B. folgenden Seiten:

|

| GUI-Tests |

Tests der Graphical User Interface bzw. der Bedienoberfläche einer Software

Weiterführende Infos entnehmen Sie z.B. folgenden Seiten:

|

| H | |

| HiL |

Hardware in the Loop

Für Testzwecke - ob Verifizierung oder Validierung - wird

das Steuergerät - siehe auch ECU -

, geflasht mit der Zielversion der embedded Software, an einen HiL-Prüfstand angeschlossen,

der alle externen Schnittstellen bedient. Somit kann das Steuergerät unter realistischen Bedingungen laufen.

Die HiL-Simulation baut (teilweise) auf Harwareteile, wie sie im existierenden Fahrzeug vorkommen, z.B. Ventile:

- Der Hardware-Schrank steht in Verbindung mit einem Prüfstandrechner.

- Der Entwickler/Tester steuert die HiL-Simulation über eine Bedienoberfläche am Prüfstandrechner

Anmerkung:

Werden die externen Schnittstellen des zu simulierenden Steuergerätes ausschließlich mit Hilfe von Softwaremodulen aktualisiert werden,

spricht man von Software in the Loop (SiL).

Es ist anzunehmen, dass - wenn ausreichende Rechenkapazität billig zu kaufen wird - die SiL immer mehr die HiL ersetzen wird.

Weiterführende Infos entnehmen Sie z.B. folgenden Seiten:

- Wikipedia

![]() HiL (Deutsch) HiL (Deutsch)

- Hersteller

![]() dSPACE (Deutsch, Englisch) dSPACE (Deutsch, Englisch)

- Hersteller

![]() MicroNova (Deutsch, Englisch) MicroNova (Deutsch, Englisch)

|

| HiL-GUI |

Bedienoberfläche auf dem Prüfstandrechner

Mit Hilfe der HiL-GUI kann der Operateur eine HiL-Simulation starten und steuern.

Je nach HiL-Hersteller wird ein anderes Programm aufgerufen. Die wichtigsten Funktionalitäten einer HiL-GUI gelten aber für alle gleich:

Insbesondere hat jede HiL-GUI eine Schnittstelle zum numerischen Simulationsmodul

- vgl. MATLAB®,

das wiederum direkt

mit der Prüfstand-Hardware verbunden ist. Der Operateur kann - wenn er weiß, wie sie heißen - Variablen

des numerischen Modells - u.a. Modellparameter, Signale - überschreiben. Dies gilt auch für Variablen von verbundenen

Tools, wie z.B.

INCA und

EDIABAS.

Anmerkungen:

-

Parameter des HiL-Simulationsmodells beinflussen das allgemeine Verhalten des simulierten Fahrzeugs.

Als Beispiel seien die Größen Raddurchmesser des Fahrzeugs oder Die Hinterachsen-Übersetzung

genannt.

-

Signale werden über CAN-Busse (A-CAN, FA-CAN, P-CAN etc.) zwischen

den ECUs

ausgetauscht. Ein Beispiel von Signal ist die Temperatur im Getriebe oder im Motor.

Manche Signale können nicht nur gelesen, sondern für Testzwecke überschrieben werden.

-

Zustandsvariablen des HiL-Simulationsmodells - wie auch der embedded Software -,

die sogenannten Messungen, können auch nicht für Testzwecke überschrieben werden.

(Dies ist eine prinzipielle Einschränkung beim Testen der embedded Software,

die sehr sinnvoll ist, da der Zugriff auf embedded Softwaremodule auch im Fahrzeug stattfinden kann.)

-

Um auf eine Modellgröße zuzugreifen, muss ihre Modellbezeichnung bekannt werden.

Um die Entwicklung von Tests auf unterschiedlichen HiL-Modellen zu verallgemeinern,

wurde eine Software-Schicht Namenzuordnung bzw. Global Mapping hinzugefügt:

Äquivalenten Größen werden dieselben globalen Bezeichnungen vergeben.

Leider existiert solche zusätzliche Schicht in der embedded Software selber nicht - was die Testenwicklung wesentlich erschwert.

Weiterführende Infos entnehmen Sie z.B. folgenden Seiten:

|

| HYDROSIM |

HYDROlogische SIMulation (HYDROSIM)

ist der Name eines Programms zur Simulation von Entwässerungssystemen auf der Basis

von hydrologischen, holistischen Ansätzen, das im Rahmen von

Projekten 12

(frühere Versionen in Pascal)

13

(spätere Versionen in Delphi)

entwickelt wurde.

Mehrere Modellansätze stehen für ein bestimmtes Teilgebiet zur Verfügung, je nach zur Verfügung stehenden Messdaten (aus denen das Systemverhalten abgelesen wird)

und Kanaldaten (aus denen ggf. die Werte von Modellparametern abgeleitet werden).

Das Programm wurde deswegen entwickelt, um die Eignung von PREDICT

mit Hilfe der offline Simulation von gemessenen Ereignissen zu demonstrieren.

Rechtlicher Hinweis:

Die Bezeichnung HYDROSIM reflektiert Prinzipien - und auch Grenzen - der zugrundeliegenden Modellierung. Sie wurde projektintern vergeben.

Es besteht keine Verbindung mit Programmen ähnlicher Bezeichnung, die eventuell kommerziell vertrieben werden/wurden.

|

| I | |

| ICC-Solutions |

Chip Card Testing Device: ICC Solutions

Ins Testgerät vom Hersteller ICC-Solutions wird auf der einen Seite die zu testenden Karte inseriert. Auf der anderen Seite kommuniziert es mit der ICC-Software auf dem Rechner.

Diese Software liest Dateien, worin die durchzuführenden Tests geschrieben wurden - in einer proprietären Skriptsprache.

ICC-Solutions-Tests bestehen also aus einer geordneten Reihe von

APDU-Kommandos

(vgl. Zustandsbezogener Test ).

Wenn diese APDU-Kommandos an Testapplets verschickt werden,

ist es durchaus möglich, nicht nur APDU-Tests durchzuführen,

sondern auch API-Tests.

Weiterführende Infos entnehmen Sie z.B. folgenden Seiten:

|

| IDE |

IDE Integrated Development Environment

Englisches Akronym für 'Integrierte Entwicklungsumgebung'

Weiterführende Infos entnehmen Sie beispielsweise folgenden Seiten:

|

| IfW |

Institut für Wasserwirtschaft der Universität Hannover (IfW)

Fakultät für Bauingenieurwesen und Geodäsie der Leibniz Universität Hannover heißt heutzutage WAWI.

Im Zeitraum 02.1987 bis 09.1992, wo ich dem Forschungsteam angehörte, leitete Prof. F. Sieker das Institut.

Weiterführende Infos entnehmen Sie z.B. folgenden Seiten:

- Home Page

![]() WAWI (Deutsch) WAWI (Deutsch)

|

| ifs |

Ingenieurgesellschaft für Stadthydrologie (ifs)

ist ein Ingenieurbüro mit Hauptsitz in Hannover, tätig im Bereich der Wasserwirtschaft. Es wurde von ehmaligen Mitarbeitern des

IfW Hannover

1992 gegründet: D. Grotehusmann, A. Khelil, L. Schiedt, M. Schütte, M. Uhl (alphabetisch).

Weiterführende Infos entnehmen Sie z.B. folgenden Seiten:

- Home Page

![]() ifs (Deutsch) ifs (Deutsch)

|

Impedanz-

Aggregometrie |

Impedanz-Aggregometrie

Messverfahren, welche die Aktivität der Thrombozyten im Blut aufgrund des Verlaufs von Impedanzwerten der Messzelle erfasst.

Weiterführende Infos entnehmen Sie z.B. folgenden Seiten:

Siehe auch Multiplate

|

| IMTRAN |

IMPlicit resolution of the TRANsport-equation (IMTRAN)

ist ein Berechnungsmodul, das ursprünglich am

IfW von A. Khelil

geschrieben wurde und später von ihm weiterentwickelt.

Das Programm basiert auf dem Quelltext vom EXTRAN Modul,

wobei der Berechnungkern zur Lösung des Saint-Venant-Gleichungssystems durch einen impliziten Lösungsansatz ersetzt wurde.

Rechtlicher Hinweis:

Die Bezeichnung IMTRAN wurde projektintern vergeben. Es besteht keine Verbindung mit Programmen ähnlicher Bezeichnung,

die eventuell kommerziell vertrieben werden/wurden.

|

| INCA |

Mess-, Kalibrier- und Diagnose- Software der Herstellers ETAS

Das Tool INCA wird während einer HiL-Simulation bzw. während der Testdurchführung aufgerufen. Über Schnittstellen wie ETK gewährt das Tool den direkten Zugriff

auf den Speicher der embedded Software im ECU

- deren Struktur es erkennen kann. Folgende Aktionen werden u.a. mit INCA durchgeführt:

- Den Zustand der embedded Software beobachten d.h. die sogenannten Messgrößen lesen - Messgrößen sind Variablen, die nicht überschrieben werden können

- Das Verhalten der embedded Software - zu Testzwecken - ändern d.h. Verstellgrößen - Englisch Calibration Data - überschreiben

- Einen bestimmten Stand ins Steuergerät flashen d.h. die Bereiche, Programmcode und Daten, im Speicher der embedded Software überschreiben

Weiterführende Infos entnehmen Sie z.B. folgenden Seiten:

|

| INSA |

Institut National des Sciences Appliquées INSA

ist eine französische Hochschule für Ingenieure, die in mehreren Städten Frankreichs angesiedelt u.a. Lyon.

Weiterführende Infos entnehmen Sie z.B. folgenden Seiten:

- Wikipedia

![]() INSA (Deutsch) INSA (Deutsch)

- Home Page

![]() INSA-Lyon (Französisch/Englisch) INSA-Lyon (Französisch/Englisch)

- Wikipedia

![]() INSA (Französisch) INSA (Französisch)

|

| ISO 9000 |

ISO 9000

Die verschiedenen Version dieser Norm - und Nachfolgerin 9001 - definieren Grundlagen und Begriffe zu Qualitätsmanagementsystemen.

Weiterführende Infos entnehmen Sie z.B. folgenden Seiten:

|

| J | |

| Java |

Programmiersprache Java

ist eine objektorientierte Programmiersprache, das von Sun Microsystems entwickelt wurde und 1995 erst veröffentlicht wurde.

Zu den Zielen der Java-Designer sind folgende erwähnenswert:

-

Im Vergleich zu C++ soll die Objektorientierung in Java einfacher, direkter

gestaltet werden, um manche Fallstricke an der Wurzel zu verhindern.

-

Der Java-Quelltext soll platformunabhängig geschrieben werden - nach dem Motto

write once, run everywhere .

Der Trick dabei ist, eine zusätzliche Station zwischen

Quelltext und Maschinencode einzuführen: den Byte Code. D.h. die Übertragung des Quelltextes erfolgt zunächst in eine standardisierte (virtuelle) Maschinensprache

(die kein Mikrokontroller direkt ausführen kann).

Erst aus dem Byte Code liefert die Java Runtime Environment auf der jeweiligen Zielplatform den realen Maschinencode (ob interpretiert oder kompiliert).

Weiterführende Infos entnehmen Sie z.B. folgenden Seiten:

|

| JavaCard |

Java Card

Bezeichnet eine vereinfachte Variante der Programmiersprache Java,

und auch die Chipkarten, auf denen JavaCard Applets installiert werden können.

Die JavaCard-Spezifikation beschreibt, wie eine JavaCard implementiert werden muss - u.a. die Beziehungen zwischen den installierten Applets

und der zugrundeliegenden Schicht.

Zusammen mit der Spezifikation GlobalPlatform

ist die JavaCard Spezifikation ein wichtiger Schritt zur Interoperabilität der Chipkarten, ein Ziel, das mittlerweile alle wichtigen Hersteller unterstützen.

Weiterführende Infos entnehmen Sie z.B. folgenden Seiten:

|

| JIRA |

JIRA abgeleitet vom japanischen Namen für 'Godzilla' 'Godjira'

Nach Angabe von Wikipedia wollten die Entwickler einen Bezug zu Bugzilla erstellen. Im Prinzip

übernehmen beide Applikationen die gleiche Aufgabe: die webbasierte Verwaltung von Fehlermeldungen (bugs) und Erweiterungs- Änderungs- Vorschlägen (features).

- Bugzilla ist open-source und in Perl programmiert.

- JIRA ist kommerziell vertrieben und in java programmiert.

Weiterführende Infos entnehmen Sie z.B. folgenden Seiten:

|

| K | |

| KA |

Korrespondenz Abwasser (KA)

Monatliche Zeitschrift, die von der Gesellschaft zur Förderung der Abwassertechnik e.V. (GFA) veröffentlicht wird.

Weiterführende Infos entnehmen Sie z.B. folgenden Seiten:

|

| KMROUT |

KMROUT Kalinin-Miljukov Routing

ist ein Programm zur Berechnung des Abflusstransports in Kanalnetzen, basierend auf dem von Kalinin-Miljukov beschriebenen konzeptuellen Ansatz.

Das Programm wurde am IfW entwickelt. Ursprünglich

von W. Schilling und M. Semke entwickelt. Das Programm wurde im Laufe der Jahre mehrfach erweitert u.a. von D. Grothehusmann, S. Deyda und A. Khelil,

M. Siekmann.

Weiterführende Infos entnehmen Sie z.B. folgenden Seiten:

|

| Kommando Zeile |

Kommando Zeile (English Command Line)

Bedienschnittstelle eines Rechners.

Historisch betrachtet ist die Kommando Zeile die älteste Schnittelle über die ein Anwender mit

dem Rechner kommunizieren konnte bzw. seine Befehle eintragen konnte.

In den Siebzieger und Achtziger Jahren des vorherigen Jahrhunderts saß die Mehrzahl der Computer-Anwender an Terminals,

die mit einem Großrechner (Mainframe) verbunden war, welcher von einem unixoiden

System betrieben wurde (das gleichzeitig viele Usern bedient). Nach dem Login wurde die User-konfigurierte Shell

aufgerufen und der User fing seine Tätigkeit an.

Heutzutage arbeiten die meisten User am eigenen Rechner, der über eine GUI bedient wird.

Sowohl auf Windows als auch auf

unixoiden Systemen, kann der User aber, bei Bedarf, einen Terminal eröffnen, um

über die Kommandozeile Befehle - an die Shell - zu senden. Für Administrationszwecke ist diese Bedienart immer noch die effizientere (Skripte werden über die Kommandozeile aufgerufen).

Weiterführende Infos entnehmen Sie z.B. folgenden Seiten:

|

| KPI Test |

Key Performance Indicators Test

wie der Name besagt, wird ein System dadurch primär auf seine Verhaltensweise - und nicht auf seine Funktionalität - geprüft.

Es geht also nicht primär darum, ob eine Funktion richtig unterstützt wird, sondern wie (schnell, viel, etc.).

Gerade in Situationen, wo eine Vielzahl von Usern bzw. (Stör-)Faktoren (z.B. der Kommunikation) gleichzeitig Einfluss nehmen, werden bestimmte

Kenngrößen ermittelt: Verfügbarkeit, Reaktionszeit, Geschwindigkeit, Zuverlässigkeit etc.

Solcher Test spielte insbesondere im DKEY Projekt

eine große Rolle bei der Bewertung von offiziellen Releases. Der Auftraggeber allein (BMW AG)

hat die (für den User) relevanten Parameter isoliert und jeweils die Grenzwerte definiert, oberhalb oder unterhalb derer das System angenommen oder abgelehnt wird.

Weiterführende Infos sind z.B. den Links unten zu entnehmen.

|

| L | |

| Laboratoire Méthodes |

Laboratoire Méthodes, Département Génie Civil et Urbanisme,

INSA-Lyon

war Ende der 1980er Jahre ein Forschungslaboratorium der Fakultät "Bauwesen und Stadtplanung" der Hochschule INSA-Lyon (Frankreich).

Schwerpunkt des Laboratoriums war die Anwendung von mathematischen Verfahren und Computerberechnungen in ausgewählten

Bereichen des Bauwesens und der Stadtplanung, darunter der Wasserwirtschaft.

Heutzutage sind alle Laboratorien dieser Fakultät unter einem Dach, namens LGCIE, organisiert, das in drei Zweige A bis C aufgeteilt ist.

Der Zweig-A entspricht inhaltlich Aufgaben der Wasserwirtschaft.

Weiterführende Infos entnehmen Sie z.B. folgenden Seiten:

|

| Lastenheft |

Lastenheft

formuliert alle Anforderungen eines Auftraggebers an die Lieferungen und Leistungen eines Auftragnehmers.

Es wird dem englischen Begriff Requirement Specifications (UR) gleichgesetzt.

Aus der Perspektive eines Testers bildet das Lastenheft die Grundlage für den Abnahmetest (Englisch acceptance test) - vgl.

auch Software-Validierung.

Der Begriff Lastenheft steht in Zusammenhang mit - in Kontrast zu - dem Begriff

Pflichtenheft.

Weiterführende Infos entnehmen Sie z.B. folgenden Seiten:

|

| Layertest |

Schnittstellen-Test

im Kontext des AGS-Projektes

hat sich der Begriff Layertest eingebürgert, um den Schnittstellentest zu bezeichnen.

Der Layertest wird in mindestens zwei Kategorien aufgeteilt:

-

Um berechnen zu können, benötigt die embedded

AGS-Software Eingabedaten, deren Gestaltung mithilfe der LayerIn-Spezifikation festgelegt wird.

-

Auch veröffentlicht die AGS-Software

ihre Ergebnisse mit Hilfe von Ausgabedaten, deren Gestaltung mithilfe der LayerOut-Spezifikation festgelegt wird.

|

| Linux |

Linux

ist ein aus Unix abgeleitetes oder abgezweigtes Betriebssystem.

2019 habe ich meine OS X Systeme (iMac, MacBook Pro) gegen ein Linux System ausgetauscht.

Grund genug Linux einen eigenen Eintrag zu widmen - anstatt es unter den unixoiden

System aufzulisten - wie bisher.

Januar 2023 zeigt meine Linux-Variante folgende Merkmale an (Abfrage der Systeminformationen):

Der Name des Betriebssystems (Ubuntu 20.04.1 LTS ) oder die Kernel-Version ([Linux] [5.4.0-59-generic])

kann man auch über das Kommando hostnamectl erfahren. Weitere Möglichkeiten werden z.B. in

![]() check the os version

erläutert. check the os version

erläutert.

Weiterführende Infos entnehmen Sie z.B. folgenden Seiten:

Texte:

Videos:

|

| LTG |

Der LEIRIOS Test Generator alias LTG

ist ein kommerzielles Tool der Firma LEIRIOS.

Aufgrund einer formalen Modellierung der Softwarespezifikation (bzw.

des Pflichtenheftes)

definiert der LTG Tests, um eine zugehörige Softwareimplementierung zu

verifizieren.

Die Modellierung erfolgt entweder mit Hilfe der B-Methode

oder mit Hilfe der UML-Sprache.

Die Generierung der Testfälle ist ein Nebenprodukt der eigentlichen Tätigkeit des LTG-Rechenkerns: Die Beweisführung der Konsistenz und Vollständigkeit

eines Modells, das aus einem oder mehreren Modul-Dateien besteht.

Im Pilotprojekt 18,

beauftragt von Giesecke & Devrient,

wurden Teile der Spezifikation

GlobalPlatform und

JavaCard

mit Hilfe der B-Methode modelliert.

Weiterführende Infos entnehmen Sie z.B. folgenden Seiten:

|

| LWA |

Lehrstuhl für Wassergüte und Abfallwirtschaft der technischen Universität München (LWA)

heißt heutzutage Lehrstuhl für Siedlungswasserwirtschaft.

Weiterführende Infos entnehmen Sie z.B. folgenden Seiten:

|

| M | |

| MacOSX |

Mac OS X (X steht für die römische Zahl 10), seit Version 10.8 nur OS X

Betriebssystem, das von ![]() Apple Inc. Apple Inc.

Es ist eine proprietäre Distribution des freien, ebenfalls von Apple entwickelten Betriebssystems

![]() Darwin,

das wiederum aus der Darwin,

das wiederum aus der

![]() BSD

(Berkeley Software) Distribution stammt. Daher entspricht die Handhabung der Kommandozeile auf einem OSX System derjenigen auf einem

(BSD-)Unix System.

Weiterführende Infos entnehmen Sie z.B. folgenden Seiten: BSD

(Berkeley Software) Distribution stammt. Daher entspricht die Handhabung der Kommandozeile auf einem OSX System derjenigen auf einem

(BSD-)Unix System.

Weiterführende Infos entnehmen Sie z.B. folgenden Seiten:

|

| MacPorts |

MacPorts

MacPorts ist ein Programm, das der automatischen Installation und Wartung von

![]() Open Source Software dient. Open Source Software dient.

Beachte:

[2020-09] Möglicherweise wird macPorts nicht mehr genügend gewartet.

Alternative Paketverwaltungsprogramme sind im Kommen

(z.B. ![]() Homebrew). Homebrew).

MacPorts ist ein Kommandozeilen Programm für das

OS X Betriebssystem.

Weiterführende Infos entnehmen Sie folgenden Seiten:

|

| MATLAB® |

MATLAB® MATrix LABoratory

ist eine kommerzielle Software zur numerischen Lösung von mathematischen Problemen, die auf die Matrizen-Kalkulation zurückgeführt werden können.

In den meisten Projekten wird MATLAB® zusammen mit seinem Zusatzprodukt Simulink®

eingesetzt. Erst die Kombination beider ermöglicht es den Entwicklern, eine große Bandbreite von Ingenieuraufgaben mathematisch zu formulieren - welche vom Programm numerisch gelöst werden.

Weiterführende Infos entnehmen Sie z.B. folgenden Seiten:

|

| Modultest |

Modul- bzw. Komponenten- Test

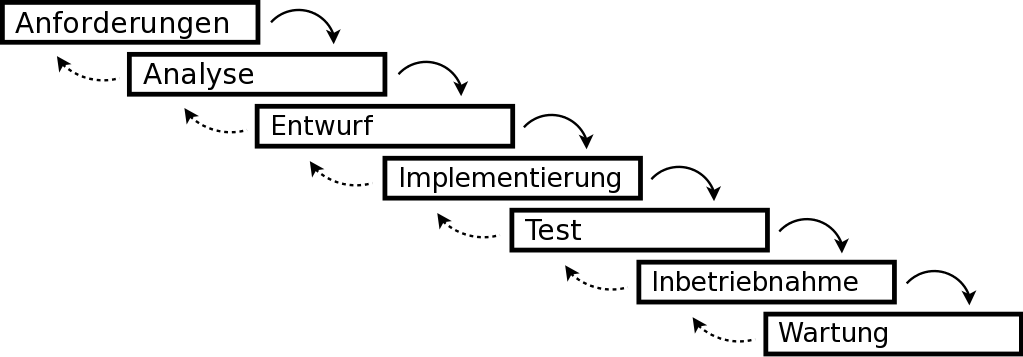

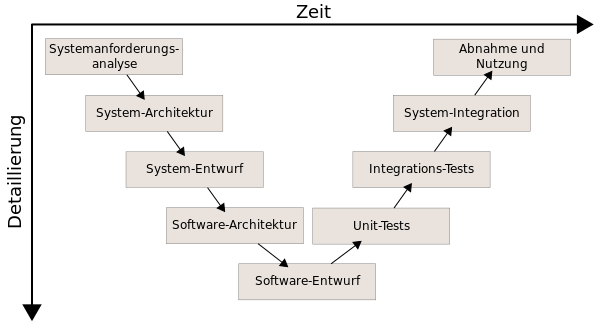

Bezeichnet einen Test nach der Teststufe des zugrundeliegenden Vorgehensmodells - siehe z.B. das V-Modell.

Im Modultest werden die einzelnen Softwarebausteine verifiziert (Fragestellung: Wurde richtig implementiert?) bzw. validiert (Fragestellung: Wurde das Richtige implementiert?).

Was für den Tester als Softwaremodul gelten soll, muss im jeweiligen Projekt noch definiert werden. Dabei wird die Software-Architektur berücksichtigt. Ein Testmodul

kann u.U. mehrere Softwarebausteine zusammenfassen, die zusammen eine einzelne Funktion simulieren.

Weiterführende Infos entnehmen Sie z.B. folgenden Seiten:

|

| MicroNova |

Hersteller von HiL-Prüfständen für Fahrzeuge

Um eine HiL-Simulation des Fahrzeuges zu starten, muss auf dem Prüfstandrechner die Bedienoberfläche (HiL-GUI) NOVASIM aufgerufen werden.

Weiterführende Infos entnehmen Sie z.B. folgenden Seiten:

|

| Microsoft-Windows |

Microsoft Windows

ist ein ubiquitäres Betriebssystem, das jeweils in gestaffelten Ausprägungen, die sogenannten Editions, veröffentlicht wird, um

ein breites Nutzungsspektrum abzudecken: von der Home-Edition für den Privatuser bis zur Enterprise-Edition für Konzerne.

Salopp formuliert besteht ein wesentlicher Unterschied zur Unix-Familie darin,

wie die User-Schnittstelle strukturiert ist.

Unter Microsoft Windows wird möglichst viel in die

![]() grafische Benutzeroberfläche

integriert. grafische Benutzeroberfläche

integriert.

Im Ausnahmefall wird auf die

![]() Kommandozeile zurückgegriffen,

um im interaktiven Modus Befehle einzeln auszuführen oder im Stappelmodus, in eine Textdatei zusammengeführte Befehle der Reihe nach automatisch aufzurufen. Kommandozeile zurückgegriffen,

um im interaktiven Modus Befehle einzeln auszuführen oder im Stappelmodus, in eine Textdatei zusammengeführte Befehle der Reihe nach automatisch aufzurufen.

Zu diesen Zwecken wird eine Konsole, oft DOS-Fenster genannt, über den Aufruf des Windows Command Line Interpreter (CLI),

cmd.exe, eröffnet.

Eine Liste der CMD-Befehle entnehme man z.B. der

![]() A-Z Index of CMD. A-Z Index of CMD.

-

In den meisten Unix-Systemen

wartet nach dem Rechnerhochfahren bzw. Userlogin

die ![]() Kommandozeile

auf Eingaben des Anwenders. Je nach System- oder User- Konfiguration ist die Eingabeaufforderung mit der einen oder anderen

Shell- verbunden. Kommandozeile

auf Eingaben des Anwenders. Je nach System- oder User- Konfiguration ist die Eingabeaufforderung mit der einen oder anderen

Shell- verbunden.

Im Gegensatz zu Microsoft Windows gibt es eine Vielzahl von Shells, unter denen

der User wählen kann, vorausgesetzt der Systemadministrator hat sie im Vorfeld installiert. Die meist verwendete Shell ist die

Bash-Shell.

Erst in einem weiteren Schritt kann der User

eine ![]() grafische Benutzeroberfläche

aufrufen - vorausgesetzt der Systemadministrator hat sie im Vorfeld installiert. Weitverbreitet sind grafische Benutzeroberfläche

aufrufen - vorausgesetzt der Systemadministrator hat sie im Vorfeld installiert. Weitverbreitet sind

![]() Gnome und Gnome und

![]() KDE. KDE.

Eine Sonderstellung nimmt OS X, das, wie Microsoft Windows, in erster Linie über seine

![]() grafische Benutzeroberfläche

bedient wird.

Sobald der User aber eine Konsole eröffnet, wird das Unix-Substrat, grafische Benutzeroberfläche

bedient wird.

Sobald der User aber eine Konsole eröffnet, wird das Unix-Substrat,

![]() Darwin,

wieder sichtbar - und die Vielfalt der Unix Tools. Darwin,

wieder sichtbar - und die Vielfalt der Unix Tools.

Weiterführende Infos entnehmen Sie z.B. folgenden Seiten:

|

| Multiplate |

Projekt zur Entwicklung des 'Multiplate'

Zum Projekt

Bis Ende 2010 wurde das Messgerät, der

![]() Multiplate© Analyzer

(kurz Multiplate),

von einem Team weiterentwickelt - um die Mitbegründer der Firma

Verum Diagnostica GmbH

gesammelt: Multiplate© Analyzer

(kurz Multiplate),

von einem Team weiterentwickelt - um die Mitbegründer der Firma

Verum Diagnostica GmbH

gesammelt:

Die Entwicklung wurde insbesondere von Andreas Calatzis und Patric Sokoll gesteuert.

-

Andreas Calatzis ist Hämatolog.

Aufgrund seiner Expertise im Bereich der

![]() Thrombozytenaggregometrie -

und seiner Erfahrung mit existierenden Geräten - z.B. dem seit den 1970er Jahren vertriebenen Thrombozytenaggregometrie -

und seiner Erfahrung mit existierenden Geräten - z.B. dem seit den 1970er Jahren vertriebenen

![]() Chronolog-Aggregometer

(Impedanz-Aggregometrie) -

erarbeitete er in den 1990er Jahren Ideen für eine modernisierte Messung der Thrombozyten-Aktivität. Chronolog-Aggregometer

(Impedanz-Aggregometrie) -

erarbeitete er in den 1990er Jahren Ideen für eine modernisierte Messung der Thrombozyten-Aktivität.

-

Patric Sokoll ist Hardware und Software- Entwickler.

Er stieg Anfang 2000 ins Vorhaben. In den Folgejahren entwickelte er schließlich die gesamte Elektronik und schrieb die gesamte Software und Firmware des Gerätes, das

später kommerziell vertrieben wurde.

Ende 2011 wurde das Unternehmen samt Rechte an den

![]() Roche-Konzern verkauft.

Zum Gerät Roche-Konzern verkauft.

Zum Gerät

Das Gerät misst in vitro die Thrombozyten-Aktivität im Vollblut, indem die Messelektronik

innerhalb einer festgelegten Zeitdauer - i.d.R. von 6 Minuten - den Verlauf der elektrischen Impedanz in einer Messzelle aufnimmt.

- An das Messgerät können mehrere Messzellen - je nach Anfertigung 3 bis 6 - angedockt werden.

- Jede Messzelle umfasst einige milliliter (ml) Vollblut, dem zu Beginn der Messung spezifische Chemikalien - Reagenzien -

nach festgelegter Reihenfolge beigemischt werden.

- Je nach Reagenzien und je nach Verlauf der Messwerte können Inhalte - insbesondere Aspirin - nachgewiesen werden.

Weitere Infos entnehmen Sie z.B. folgenden Seiten:

Zu Teilen der Entwicklung, in denen ich (Amar Khelil) involviert war, siehe auch folgende Seiten:

|

| N | |

Näherungsverfahren

Approximation |

Näherungsverfahren

auch Approximationsverfahren genannt sind numerische Verfahren, die aus einer Menge

von (Mess-)Punkten Funktionen ermitteln, die gut dazu passen. Etliche Lösungsansätze stehen zur Verfügung,

je nach Formulierung des Problems und Algorithmen.

Einführende und weiterführende Infos sind zum Beispiel folgenden Links zu entnehmen:

Numerische Näherungsverfahren wurden unter Anderem in folgenden externen Projekten programmiert und eingesetzt:

-

Projekt Multiplate, 2010,

im Auftrag der Dynabyte Informationssysteme GmbH

-

Projekt HYDROSIM, 1998-2000,

im Auftrag des AOI

-

Projekt Konsistenzprüfung der online-Messung, 1993,

im Auftrag des

![]() Bremer Umweltbetriebes Bremer Umweltbetriebes

-

Projekt Neues Steuerungskonzept, 1991-1992,

im Auftrag des

![]() Bremer Umweltbetriebes Bremer Umweltbetriebes

-

Projekt Steuerung eines Mischkanals, 1989-1990,

im Auftrag des

![]() Bremer Umweltbetriebes Bremer Umweltbetriebes

-

Projekt Computersystem zur Auswertung von Niederschlagsdaten, 1983-1985,

im Auftrag des COURLY

und des französischen Ministeriums der Stadtentwicklung (Programm PLAN URBAIN)

Im Rahmen eines internen Projektes wurde

in Perl das Newton Approximationsverfahren

programmiert.

|

| O | |

| Office Paket |

Office Paket

ist eine Zusammenstellung von Programmen, die für Standardaufgaben der Bürotätigkeiten nützlich sind.

Alle Zusammenstellungen (Suites) dieser Art beinhalten u.a. einen Editor zur Erstellung von Briefen & Büchern, einen Tabellenkalkulator, einen Editor zur Erstellung von Präsentationen. Die meistverbreiteten

sind die proprietäre Microsoft Office Suite und die open source LibreOffice Suite.

Weiterführende Infos entnehmen Sie z.B. folgenden Seiten:

|

| OO(P) |

Objekt Orientierung, Objekt-orientierte Programmierung

ist ein ![]() Programmierparadigma,

nach dem das Geschehen innerhalb eines Programs, als Interaktionen zwischen Objekten wahrgenommen wird. Jedes Objekt gehört einem Typus - meisten Klasse genannt. Programmierparadigma,

nach dem das Geschehen innerhalb eines Programs, als Interaktionen zwischen Objekten wahrgenommen wird. Jedes Objekt gehört einem Typus - meisten Klasse genannt.

Jedes Objekt wird durch eingekapselte Daten und Funktionen identifiziert:

-

Die Daten charakterisieren momentane Merkmale bzw. den momentanen Zustand des Objektes.

-

Die Funktionen charakterisieren die Weise, wie sich das Objekt verhält

d.h. wie sich Merkmale bzw. Zustand ändern.

Daten und Funktionen sind in der Klassen-Definition festgelegt.

Erst nach seiner Instanziierung existiert das Objekt im Programspeicher und beeinflusst das Programm-Geschehen.

Weiterführende Infos entnehmen Sie z.B. folgenden Seiten:

|

| OP |

Open Platform

In dieser Institution vereinigen sich namehafte Konzern, die auf dem Markt Chipkarten und Kartenlesern agieren, um ein gewisses Maß an Interoperabilität

der Produkten zu gewährleisten. Die herausgegebenen Spezifikationen werden auch nach OpenPlatform genannt.

OpenPlatform wurde 2001 in GlobalPlatform umgenannt.

|

| OS X Systemeinstellungen |

OS X Systemeinstellungen

entspricht der MS Windows Systemsteuerung.

Über eine GUI können manche Programme und Dienste konfiguriert werden.

Weiterführende Infos entnehmen Sie z.B. folgenden Seiten:

|

| P | |

| Pascal |

Programmiersprache Pascal

benannt nach dem Mathematiker Blaise Pascal. Sie ist eine prozedurale Sprache, verbreitet im Bereich der wissenschaftlichen Berechnung.

Weiterführende Infos entnehmen Sie z.B. folgenden Seiten:

|

| Perl |

Programmiersprache bzw. Skriptsprache Perl

Einführungen zu Perl entnehmen Sie zum Beispiel folgenden deutschsprachigen Seiten:

Introductions, tutorials, programming guides about perl written in English:

Zum Begriff Skriptsprache hier klicken.

Für Infos zu eigenen externen Projekten, die sich auf die Perl Programmierung beziehen:

Für Infos zu eigenen internen Projekten, die sich auf die Perl Programmierung beziehen, hier klicken.

|

| Pflichtenheft |

Pflichtenheft

beschreibt wie der Auftragnehmer die Anforderungen des Auftraggebers zu erfüllen gedenkt.

Es wird oft dem englischen Begriff Answer to User Requirements (AUR) gleichgesetzt.

Im Kontext der Softwareentwicklung wird der Begriff Pflichtenheft oft dem Begriff Softwarespezifikation gleichgesetzt.

Der Begriff Pflichtenheft steht in Zusammenhang mit - in Kontrast zu - dem Begriff

Lastenheft. Im Vergleich zum Lastenheft (welches lediglich ein was beschreibt) ist

das Pflichtenheft (welches auch das wie dazu beschreibt) umfangreicher und detaillierter.

Weiterführende Infos entnehmen Sie z.B. folgenden Seiten:

|

| PREDICT |

PREDICTion of the state of a urban drainage system during rainfall

ist der Name eines Programms zur online Vorhersage des Zustands eines Entwässerungssystems während eines Niederschlags,

das im Rahmen von Projekten 12 und

13

entwickelt wurde.

PREDICT ist die online Version vom Programm HYDROSIM,

das im Rahmen desselben Projektes entwickelt wurde.

Rechtlicher Hinweis:

Die Bezeichnung PREDICT wurde projektintern vergeben. Es besteht keine Verbindung mit Programmen ähnlicher Bezeichnung,

die eventuell kommerziell vertrieben werden/wurden.

|

| Prolog |

PROgrammation en LOGique

Weiterführende Infos entnehmen Sie z.B. folgenden Seiten:

|

| python |

Programmiersprache

Weiterführende Infos entnehmen Sie z.B. folgenden Seiten:

- Wikipedia

![]() python (Deutsch) python (Deutsch)

- Offizielle Seite von

![]() python (Englisch) python (Englisch)

|

| Q | |

| Qt |

Qt

ist eine

Entwicklungsumgebung

die es

C++-Programmierern ermöglicht, GUI-Applikationen

zu entwickeln, deren Quelltext auf alle gängigen Betriebssysteme portbierbar sind.

Weiterführende Infos entnehmen Sie z.B. folgenden Seiten:

Weitere Infos zur Nutzung des Tools in internen Projekten

sind unter Qt-Tool

erhältlich.

|

| R | |

| Regexp |

Regexp

Der Begriff "Regular Expression" wird im Deutsch "regulärer Ausdruck" übertragen.

Ein regulärer Ausdruck wird dazu verwendet, um ein "Bezeichnungsmuster" zu definieren, d.h. eine Menge von möglichen Bezeichnungen,

die eben einem gegebenen Muster entsprechen. Dazu wird eine Syntax definiert, die bestimmte Zeichen (Sonderzeichen) verwendet und nach

spezifizierten Regeln kombiniert.

regexp (Syntaxen) sind nach und nach entstanden - mit unterschiedlichen Merkmalen - und nachträglich

von ![]() POSIX formalisiert.

Im laufe der Zeit wurde eine Reihe von POSIX-Versionen herausgegeben. Zwischen "grundlegender" (basic) und einer "erweiterter"

(extended) Implementierung der Spezifikation wurde unterschieden. Die "basischen" regexp sind heutzutage als obsolet markiert. POSIX formalisiert.

Im laufe der Zeit wurde eine Reihe von POSIX-Versionen herausgegeben. Zwischen "grundlegender" (basic) und einer "erweiterter"

(extended) Implementierung der Spezifikation wurde unterschieden. Die "basischen" regexp sind heutzutage als obsolet markiert.

In der Unix/Linux Welt unterstützen verschiedene Tools - mehr oder weniger genau - die eine oder die

andere POSIX Ausrichtung ("flavour") vgl. beispielsweise

![]() Regulärer Ausdruck in grep. Regulärer Ausdruck in grep.

Anbei weitere nützliche Links:

|

| ROTEM |

ROTEM

ist ein in der Medizintechnik tätiges Unternehmen.

Die Firma entwickelt und vertreibt verschiedene Geräte zur Messung von Blutmerkmalen, u.a. ein Gerät zur Messung der Thrombozyten-Funktion auf der Basis der Impedanz-Aggregometrie

siehe auch Multiplate.

Weiterführende Infos entnehmen Sie z.B. folgenden Seiten:

- Home Page

![]() ROTEM (Deutsch) ROTEM (Deutsch)

|

| S | |

| SCRUM |

SCRUM

beschreibt einen der Entwicklungsprozesse aus der Agilen Softwareentwicklung.

Weiterführende Infos entnehmen Sie z.B. folgenden Seiten:

Im DKEY Projekt auf das Scrum-Paradigma teilweise zurückgegriffen.

|

| SERAIL |

Simulation des Ecoulements dans le Reseau d'Assainissement Interurbain de Lyon (SERAIL)

Computersystem zur Verwaltung, Analyse, Planung und Simulation von Entwässerungssystemen, entwickelt

im Labor Méthodes der INSA-Lyon

von ![]() B. Chocat

und seinem Team. B. Chocat

und seinem Team.

Einzugsgebiet und Kanal werden genau erfasst (Große Datenmengen). Die eingebauten Module können

den Zustand in den Rohrleitungen und Sonderbauwerken hydrodynamisch berechnen.

Weiterführende Infos entnehmen Sie z.B. folgenden Seiten:

|

| Shell |

Shell

ist in unixoiden Betriebssystemen

ein Befehlsinterpreter,

der sich über die ![]() Kommandozeile

bedienen lässt. Kommandozeile

bedienen lässt.

(Kommandozeile-)Befehle

Der Anwender kann im interaktiven Modus, auf der Zeile Eingabeaufforderung - engl. Prompt -, Befehle eingeben.

Es gibt zwei Arten von Befehlen: interne Befehle (engl. builtin commands) und externe Befehle.

-

Interne Befehle sind Kommandos, die von der Shell direkt implementiert sind. Umfang, Syntax und Wirkung eines Builtin hängen von der Shell ab,

die der Benutzer nutzt - siehe unten 'Eckpunkte der Entwicklungsgeschichte.

-

Externe Befehle werden zwar über die Shell aufgerufen, sind aber unabhängig programmiert worden, als Erweiterung der Funktionalität.

Sie sind auch (Unix-)Tools genannt.

In wenigen Fällen wurde ein Befehl, sowohl intern als extern, implementiert. Welche Variante aufgerufen wird, hängt von der Systemkonfiguration ab.

Scripting

Die Stärke einer Unix Shell kommt aber erst zum Vorschein, wenn der User im Stapelmodus arbeitet, d.h. wenn Befehle nicht interaktiv eingegeben werden,

sondern in sogenannte Skripte zusammengefasst werden,

um komplexe repetitive Aufgaben zu erledigen - z.B. der Systemadministration.

Um die in der Praxis erforderliche Flexibilität zu erreichen, muss die Shell folgende Merkmale unterstützen:

-

Merkmale einer klassischen Computersprache wie Deklaration von Variablen, Bedingungen (if-then-else), Schleifen (for, while).

-

Erweiterte Merkmale wie Regular Expressions, piping - die auch in Betriebssystem-übergreifenden

Skriptsprachen,

wie Perl ausführlich

implementiert sind.

Eckpunkte der Entwicklungsgeschichte

-

Die erste Shell der Unix-Geschichte wurde von

![]() Ken Thompson implementiert

und heisst deswegen Thompson-Shell - siehe auch Ken Thompson implementiert

und heisst deswegen Thompson-Shell - siehe auch ![]() osh (old shell). osh (old shell).

-

1979 löste die von

![]() Stephen Bourne entwickelte Stephen Bourne entwickelte

![]() Bourne Shell (Programmaufruf sh)

die Thompson-Shell als Standard-Shell ab. Bourne Shell (Programmaufruf sh)

die Thompson-Shell als Standard-Shell ab.

-

Seitdem wurden weitere Shells implementiert, u.a. die Korn-Shell, die C-Shell, die Z-Shell.

Die meist verbreitete Shell ist die

bash (Bourne Again Shell, Programmaufruf bash):

bash ist auch derzeit die Standard-Shell auf OS X.

Pendant in Microsoft Windows

In Microsoft Windows Betriebssystemen gibt es auch einen

Befehlsinterpreter namens CMD.EXE oder

in älteren Systemen COMMAND.COM.

Ein wesentlicher Unterschied gegenüber

unixoiden Systemen

ist, dass in Windows nur diese eine OS-Shell verfügbar ist.

Weiterführende Infos entnehmen Sie beispielsweise folgenden Seiten:

|

| Simulink® |

Simulink®

ist ein Zusatzprodukt zur kommerziellen Software MATLAB® und benötigt dieses

zum Ausführen.

Weiterführende Infos entnehmen Sie z.B. folgenden Seiten:

|

| Skriptsprachen |

Skriptsprachen

Mit Hilfe von Skriptsprachen werden sogenannte Skripte geschrieben, wogegen bei konventionellen Programmiersprachen

Anwendungen geschrieben werden.

Skripts werden dazu geschrieben, um z.B. folgende Aufgaben zu erledigen:

- Routine-Aufgaben im Bereich der Daten- und Datei- Verwaltung

- Automatisierte Bedienung von speziellen Tools z.B. Testtools

- Prototyping

Erklärtes Ziel der Designer ist es, dem Programmierer von "lästigen" Aufgaben zu entlasten. Daher folgende Merkmale:

- Kein Zwang zur Deklaration der Variablen im Vorfeld und, damit verbunden, Dynamische Typisierung (der Programmierer kann sofort loslegen)

- Ausführung des Quelltextes durch Interpretation ohne getrennte Übersetzungsphase (der Programmierer kann schnell prüfen kann, was das Programm tun)

Auch ist keine aufwändige - und teure - Entwicklungsumgebung nötig: Übliche Editoren unterstützen den Programmierer meistens in ausreichendem Maße.

Mit folgenden Nachteilen muss gerechnet werden:

-

Wenn der Programmierer selbst nicht die nötige Disziplin aufbringt, wird aus seinem Programm, ab einer gewissen Größe, ein schwer lesbares und dadurch schwer

wartbares Knäuel. Begriffe wie

![]() Spaghetticode

oder Spaghetticode

oder quick and dirty bringen es auf den Punkt.

-